Au cours d’une brèche majeure dans le secteur de la recherche sur la santé de la peau et le développement de produits pour les soins cutanés, le Sentre pour les sciences de la Peau de l’université de Bradford et le laboratoire Labskin du Royaume-Uni ont annoncé aujourd’hui la mise sur le marché de « Labskin M », le tout premier substitut de peau « pigmentée » cultivé en laboratoire.

Diverses publications scientifiques ont démontré que les peaux de différentes ethnicités présentaient des microbiomes différents. Ces nouveaux modèles « pigmentés », qui incorporent des mélanocytes, permettent à Labskin de vérifier ultérieurement la sécurité et l’efficacité des ingrédients et des formulations pour les soins cutanés sur une plus grande variété de types de peau, intégrant ainsi des peaux de différentes ethnies aux microbiomes variés. La présence de mélanocytes sur les modèles de peau permet également d’étudier les causes et les réductions de l’hyperpigmentation, crée un modèle idéal pour l’étude de la réaction à l’exposition aux UV et de la phototoxicité, et ouvre la porte à l’établissement de modèles de mélanome reproductibles pour l’industrie pharmaceutique.

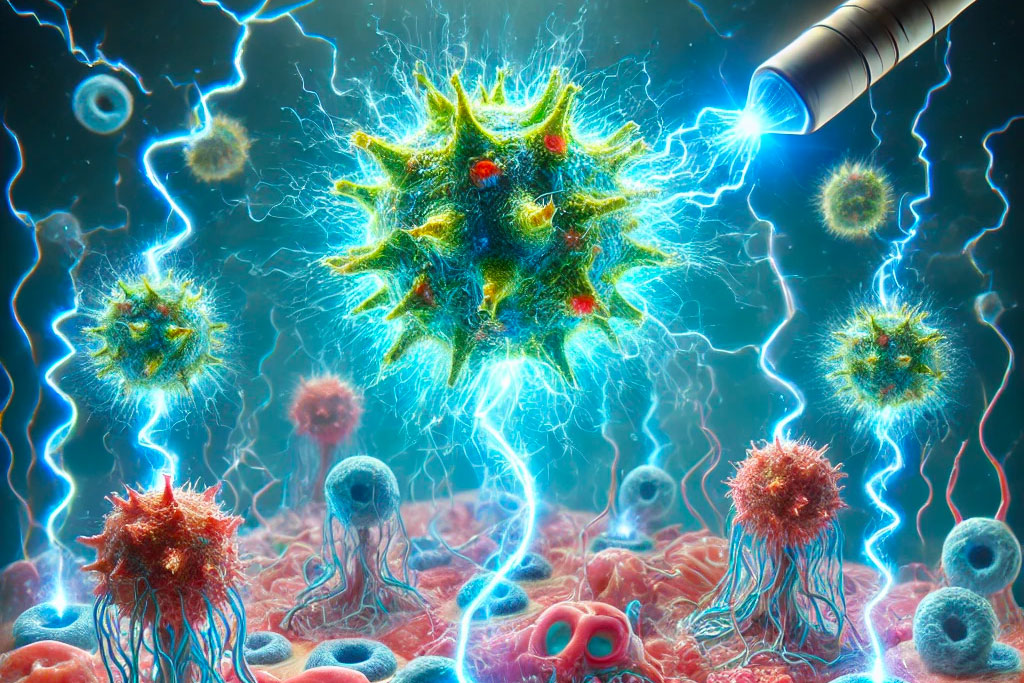

Il n’existe sur le marché aucun autre système de peau cultivée en laboratoire qui inclue des mélanocytes. Cela offre d’immenses opportunités pour la recherche et pourrait conduire à de nouvelles découvertes, par exemple sur les cancers de la peau. Ce nouveau modèle permet d’acquérir une compréhension plus approfondie sur la production de mélanine dans les cas sains et pathologiques, sur la toxicologie de la peau, le métabolisme cutané et l’interaction entre l’hôte et les microbes.

C’est un développement déterminant pour les secteurs de la cosmétique et de la dermatologie car il offre des plateformes de test encore plus précises permettant d’offrir des produits sûrs, efficaces et de première qualité. Le fait que ce produit soit disponible sur le marché facilite grandement l’implication d’autres secteurs.